ライフサイクルアセスメント(LCA)とは?概要と企業事例で見る環境対応の新常識

ライフサイクルアセスメント(LCA)は、製品やサービスの全過程における環境への影響を定量評価する手法です。

本記事では、SDGsやESG投資の高まりで重要性を増す環境対応の最新動向から、LCAの定義・国際基準とScope(スコープ)との違い、トヨタ・日本ハム・SUBARUといった企業の具体的なLCA活用事例を紹介します。

またLCAで「何を評価し、どう役立つか」を押さえ、自社の環境戦略に活かせるポイントも分かりやすく解説します。

- 環境対応の重要性と最新動向(SDGs・ESGと企業価値)

- ライフサイクルアセスメント(LCA)とは

- 具体的な企業のLCA活用事例

- 【自動車業界 】トヨタ自動車の「ライフサイクルCO₂ゼロチャレンジ」

- 【食品業界】日本ハムのLCA活用とカーボンフットプリント表示

- 【建築・航空宇宙業界】SUBARU(スバル)航空宇宙カンパニーの包括的LCA評価

- SHIFT ONで叶えるライフサイクルアセスメント

- 【まとめ】LCA視点を取り入れた包括的な環境対応を次のステップへ

環境対応の重要性と最新動向(SDGs・ESGと企業価値)

SDGs達成やESG投資の拡大により、企業の環境対応は今や企業価値に直結しています。

持続可能な社会の実現が国際目標となる中、投資家は企業の環境・社会課題への対応状況を評価基準としています。

特にESG投資では、事業利益だけでなく環境配慮や社会的責任への取り組みが重視され、対応次第で企業の評価や資金調達にも差が生まれます。

このため、企業は温室効果ガス削減など環境対応を経営戦略に組み込み、積極的に情報開示することが求められています。

実際、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がESG投資に巨額の資金を投じて以降、日本国内でもESGに対する関心が一気に高まり、SDGsを経営指針に掲げる企業も急増しました。

以上の背景から、環境対応への真摯な取り組みが自社のブランド価値や投資評価に大きく影響する時代となっています。

ライフサイクルアセスメント(LCA)とは

LCA(ライフサイクルアセスメント)とは、製品・サービスの原料採取から製造、流通・使用、廃棄・リサイクルまでライフサイクル全体にわたる環境負荷を定量的に評価する手法です。

環境影響評価の一種であり、国際規格ISO14040/14044によって評価の枠組みや手順が定められています。

LCAで評価された結果をもとに、製造工程や輸送方法、使用後の処理方法などを見直すことで、製品・サービスの環境負荷低減に役立てることができます。

特に部分的な工程だけでなく全過程を網羅して環境負荷の“見える化”を行う点がLCAの特徴であり、環境負荷低減策の検討に有用なデータを提供します。

LCAが注目される背景(規制強化・ステークホルダー要求)

近年LCAが注目を集めるのは、環境法規制の強化や取引先・消費者からの要請、国際基準の整備が背景にあります。

例えば日本では2001年施行の循環型社会形成推進基本法で、製品の製造段階だけでなく使用後の適正リサイクルや廃棄まで生産者が責任を負う「拡大生産者責任(EPR)」が明記され、企業はライフサイクル全体での環境負荷低減責務を負うようになりました。

また消費者が環境配慮型製品を選択できるよう、製品のライフサイクル全体の環境負荷情報を表示する動き(環境ラベル制度など)も進んでいます。

国際的にはISOによるLCA規格整備に伴い国内でも認知度が高まり、CSR報告書やサステナビリティレポートでLCA結果を公表する企業が増加。

さらに、サプライチェーン全体のGHG排出量算定(いわゆるスコープ1・2・3)への関心が高まり、取引先から製品ごとの環境データ提供を求められるケースも増えています。

こうした規制と市場要請に応えるため、企業はLCAの活用による環境負荷の定量把握と情報開示が不可欠となっています。

ライフサイクルアセスメントとスコープ(Scope)の違い

LCAと企業の温室効果ガス算定範囲(Scope1,2,3)は混同されやすいですが、概念が異なります。

LCAが製品・サービス単位で環境影響を評価する手法であるのに対し、Scope1・2・3は企業や組織単位でのGHG排出量分類です。

具体的には、Scope1は自社の直接排出、Scope2は購入した電力等の間接排出、Scope3は原材料調達や輸送、使用・廃棄などバリューチェーン全体の他社由来も含む間接排出を指します。

Scope3算定はGHGプロトコルという企業排出量算定基準に基づきますが、LCAはISO14040シリーズという別の国際規格に則って評価する点でも異なります。

簡単に言えば、Scope3は「組織の排出量」を把握する枠組みであり、LCAは「個別製品の環境負荷」を評価する手法です。

両者は相補関係にあり、製品ごとのLCA結果を積み上げることで企業全体のScope3削減策につなげることができますが、評価対象や算定ルールは明確に区別して理解する必要があります。

具体的な企業のLCA活用事例

各業界の先進企業はLCAを環境経営に活かし始めています。

ここでは自動車・食品・航空宇宙といった業界から、日本企業によるLCA導入事例を紹介します。

【自動車業界 】トヨタ自動車の「ライフサイクルCO₂ゼロチャレンジ」

トヨタ自動車は環境目標「トヨタ環境チャレンジ2050」の一環として、「ライフサイクルCO₂ゼロチャレンジ」を掲げています。

これは車の走行時だけでなく、材料・部品の生産、車両組立、使用、メンテナンス、廃棄・リサイクル、輸送に至る 車の一生(ライフサイクル)全体で2050年までにカーボンニュートラルを実現する取り組みです。

実際、トヨタは2015年からこのライフサイクル視点でのCO₂削減に着手しており、グリーン調達ガイドラインの改訂や環境性能の高い次世代車開発などを推進しています。

燃費向上のみならず設計段階から製造・廃棄に至るまでCO₂排出量を減らす設計を行うことで、車両ライフサイクル全体での排出削減を図っています。

このようにトヨタはLCAの考え方を経営戦略に組み込み、サプライチェーン全体での脱炭素化に挑戦しています。

【食品業界】日本ハムのLCA活用とカーボンフットプリント表示

食品メーカー大手の日本ハム株式会社は、自社製品の環境負荷を把握するためLCA手法を積極的に導入しています。

原料の調達から生産・加工、商品の使用・廃棄、リサイクルに至るすべての工程でどれだけ環境負荷(GHG排出量など)が生じているかを独自算出し、具体的な削減策に役立てています。

その成果の一例が、人気商品「森の薫り®」シリーズのハム・ベーコン製品へのカーボンフットプリント(CFP)マーク表示です。

日本ハムはこれら製品のライフサイクル排出量を算定し、パッケージにCO₂排出量を見える化するCFPマークを付けて販売しています。

これは消費者に商品の環境情報を開示するとともに、自社内でもライフサイクル全体の排出源(原料由来か物流由来か等)を把握し改善を図る取り組みです。

日本ハムは食品業界でいち早くLCA評価と製品への情報表示を実践することで、環境負荷低減と企業価値向上の両立を目指しています。

【建築・航空宇宙業界】SUBARU(スバル)航空宇宙カンパニーの包括的LCA評価

自動車メーカーSUBARUは、自社製品のライフサイクル全体でのCO₂排出量削減をLCAで評価・推進しています。

自動車分野では、走行時の排出だけでなく素材製造段階から廃棄リサイクルまで通じたCO₂削減に取り組み、設計段階から積極的に脱炭素化技術を導入しています。

一方、SUBARUの航空宇宙カンパニーでもLCAの考え方を取り入れており、航空機部品の製造においてエネルギー消費量、水資源消費量、埋立処分される廃棄物量、有害化学物質の使用量、CO₂排出量など多岐にわたる環境影響指標を評価しています。

例えば、製造プロセスの見直しによりある部品のライフサイクルCO₂排出量を19%削減したケースなど、定量的データに基づく改善を進めています。

このようにSUBARUは、自動車から航空宇宙まで幅広い領域でLCAを活用し、製品ライフサイクル全体の環境負荷低減と次世代技術開発に結び付けている点が特徴です。

SHIFT ONで叶えるライフサイクルアセスメント

国際紙パルプ商事のビジネスソリューション「SHIFT ON」では、 企業のLCAを支援する多角的な製品・サービスを提供しています。

以下では当社SHIFT ONの具体的ソリューションを、LCAの観点(素材段階・廃棄リサイクル段階・物流段階)ごとに紹介し、それぞれ定量的な効果指標にも触れていきます。

これらを組み合わせることで、自社のライフサイクル全体の環境フットプリントを着実に減らし、LCA評価値の向上につなげることが可能になります。

素材を変える:持続可能素材への転換による環境負荷低減

製品ライフサイクルの入り口である原材料を環境配慮型に変えることで、調達段階や廃棄段階の環境負荷を大幅に削減できます。

当社では、プラスチックや繊維、紙といった素材をよりサステナブルなものに置き換えるソリューションを提供しています。

ここでは代表例として、バイオプラスチック・「かみのいとOJO⁺」・PFASフリー耐油紙の3つを紹介し、それぞれがLCA上どのような効果を持つかを解説します。

バイオプラスチック:化石資源由来プラスチックからの転換

バイオプラスチックとは、植物由来の原料を使用したプラスチックです。

この素材転換により、原料採取段階の化石資源使用に伴うCO₂排出を削減でき、さらに製品廃棄時にも自然分解するため焼却処理によるGHG排出を減らす効果があります。

例えばトウモロコシなどから生成されるポリ乳酸(PLA)樹脂などは、燃やしてもカーボンニュートラルなCO₂しか発生せず、埋め立てても一定期間で土中分解します。

当社の提供するバイオプラスチック素材では、石油由来プラスチックに比べてライフサイクル全体のCO₂排出量を大幅に低減できます。

実際、バイオプラスチックの活用は「脱プラ」による海洋プラスチック問題解決のみならず、地球温暖化ガス排出抑制にも直結する取り組みとして注目されています。

こうした素材変更によって原材料調達時~廃棄時までの環境負荷を定量的に減らせることが、LCAの観点でも評価されます。

サステナブルな環境対応樹脂素材と選び方を解説

脱プラ実現にバイオプラスチック

バイオプラスチックの種類や選び方、そしてKPPが提供するバイオプラスチック製品を紹介します...

環境対応樹脂 活用事例集ダウンロードはこちら

「かみのいと OJO⁺」:天然素材の活用でカーボンニュートラルに貢献

「かみのいと OJO⁺」はマニラ麻から作られた和紙素材の糸で、人工芝や繊維製品に利用できる高機能な天然素材です。

原料のアバカは農薬・肥料を必要としない植物で、成長が早い分大気中のCO₂を大量に吸収し、生分解性も持つため環境負荷が低い原料です。

この持続可能な森林管理資源を用いることで、素材起源のカーボンニュートラルに貢献できます。

また、OJO⁺は紙由来でありながら特殊な撚り加工によって高強度・耐久性を実現しており、製造段階でのエネルギー消費も合成繊維に比べ削減できる可能性があります(例えば石油系繊維の重合プロセスが不要)。

さらに撥水・抗菌性を備えながらプラスチック繊維と異なり微細化しても土壌中で自然分解するため、使用後の廃棄段階でのマイクロプラスチック問題解消や焼却時の有毒ガス抑制にもつながります。

OJO⁺のような天然素材への転換は、LCA上原料段階のCO₂吸収効果や製造時の省G;ネ効果、廃棄時の環境影響低減といった多面的メリットをもたらし、トータルでの環境負荷低減に寄与します。

機能性と環境対応を両立したOJO⁺の製品紹介はこちら

OJO⁺とは?紙から生まれた、機能性に優れ・環境にやさしい素材をご紹介

マニラ麻を原料にした紙を細長くスリットし、撚りをかけて糸にしたサステナブルな素材です。...

かみのいと OJO⁺資料ダウンロードはこちら

PFASフリー耐油紙:有害フッ素化合物を使わない紙素材

食品包装などに使われる耐油紙では、従来撥水撥油性を高めるためPFAS(パーフルオロアルキル化合物)と呼ばれるフッ素系化合物が添加されてきました。

しかしPFASは環境中で極めて分解されにくく、生物や人体への蓄積・毒性が懸念されるため、世界的に製造・使用が規制されつつあります。

SHIFT ONが提案するPFASフリーの耐油紙は、そうした有機フッ素化合物を一切使用せずに耐油・耐水性を持たせた特殊紙です。

製造段階で有害なフッ素化学物質を使用しないため、工程中に有毒なガスや廃液を発生させず、作業者や周辺環境への負荷を抑えられます。

また、使用後に焼却処理する際にもフッ素系ガス(フッ化水素など)の発生を防げるため、廃棄処理時の大気汚染リスクや処理コストを低減できます。

さらにPFASを含まないことで最終製品の安全性も向上し、食品への移行リスクも排除されます。

以上のように素材面で有害物質を除去することはLCA上、製造時の有害排出削減および廃棄時の環境負荷低減という定量効果をもたらし、持続可能なモノづくりに直結します。

環境と安全の両立を図るPFASフリー耐油紙への切り替えは、企業のLCA評価でもプラスに働くでしょう。

関連記事はこちら

食品用耐油紙の選び方ガイド PFAS規制と安全な代替品、環境対応まで解説

安全な耐油紙の選び方、さらには環境に配慮した企業の取り組み事例まで、専門的な視点も交えながら解説...

PFASフリー耐油紙 資料ダウンロードはこちら

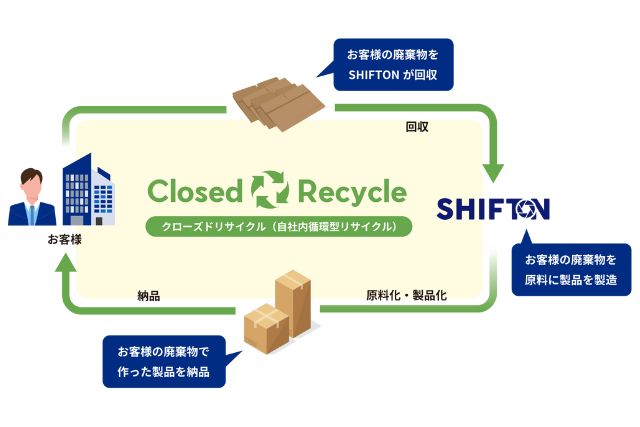

リサイクルシステムの構築(クローズドリサイクルによる資源循環)

製品使用後の廃棄段階での環境負荷を削減するには、廃棄物を再資源化するリサイクルシステムの構築が有効です。

中でも「クローズドリサイクル」は、一度使った資材を回収・再生し、再び同じ製品や用途に戻す循環型ループを指します。

当社では、企業が自社製品についてこのクローズドリサイクルを導入できるよう支援するサービスを提供しています。

例えば段ボール箱をクローズドリサイクルする場合、自社から排出された使用済み段ボールを回収・再生紙化し、それを再び自社で段ボール製品として使用するといった循環を実現できます。

この仕組みにより、廃棄物として焼却処理される量を削減できるため、処分時に発生するCO₂排出を減らす効果があります。

さらに、再生品を活用することで新規に木材パルプを採取・製紙する必要性が減り、森林資源の保護や新たな資源採掘・製造に伴うエネルギー消費・CO₂排出の削減にもつながります。

実際、全国銀行協会の事例では古紙リサイクルにより年間約48トンのCO₂を削減した例も報告されています。

クローズドリサイクルの導入はLCA上、廃棄段階の温室効果ガス排出量削減と資源採取段階の負荷軽減という二重の効果を持ち、循環型経済の実現に貢献します。

なお、当社お客様が実際にクローズドリサイクルを導入して実現したベネフィットをまとめた「クローズドリサイクル導入によるベネフィット」では、設備導入不要で再資源化を自社で一元管理できる仕組み、業務効率化や透明性向上、企業イメージ向上などの具体的な効果が紹介されています。

本記事でご紹介したLCA評価視点と併せて、この導入事例を確認いただくと、「自社でどの段階に・どの程度の環境価値を生み出せるか」がさらにリアルにイメージできます。

関心があればぜひ併せてご覧ください。

導入時のメリットを解説

クローズドリサイクルのお客様への多くのベネフィットをご紹介

導入時に追加コストの心配がなく、環境への取り組みを導入しやすい。...

クローズドリサイクル 資料ダウンロードはこちら

物流効率の向上:輸送段階での燃料消費削減

製品のライフサイクルにおいて、原材料や製品の輸送段階も環境負荷の大きな部分を占めます。

物流業界ではトラック輸送によるCO₂排出が全体の約7%を占めるとも言われ、効率化が重要課題です。

当社では、包装資材の工夫や共同配送の提案などを通じて貨物輸送時の燃料消費量削減をサポートしています。

具体的な施策としては、梱包形態の最適化により積載効率を高め、一度に運べる荷物量を増やすことでトラック走行回数を減らす取り組みが挙げられます。

例えば、組み立て式の軽量物流容器「スリーブボックス」などを用いて輸送品の体積を減らせば、同じトラックで運べる数量が増え、車両台数や走行距離の削減につながります。

さらに、複数荷主の商品をまとめて配送する共同配送や混載の仕組みを導入すれば、空車や積み残しを減らしトラック台数を削減できます。

鈴与株式会社の試算によれば、従来空コンテナで戻っていた区間に新たな積み荷を載せる「コンテナラウンドユース」を行うと、無駄な回送が減りCO₂排出量の削減に直結します。

また鉄道・船舶へのモーダルシフトも大口輸送では有効で、陸送からフェリー輸送に切り替えると40~75%のCO₂削減効果が得られるケースもあります。

このように物流の効率化施策は、LCA上輸送段階のGHG排出原単位を低減させるものです。

SHIFT ONでは、各企業の物流課題に応じて最適なソリューションを提案し、ライフサイクル全体でのCO₂排出削減目標達成を後押ししています。

輸送効率2倍!

「ピタフィット」のご紹介

現場の声として要望が強かったのが、2段積みの作業性です。...

スリーブボックス 資料ダウンロードはこちら

【まとめ】LCA視点を取り入れた包括的な環境対応を次のステップへ

SDGs時代において、単一工程や単体製品の環境配慮だけでは不十分であり、ライフサイクル全体を通じた環境影響の把握と改善が企業価値向上の鍵となっています。

ライフサイクルアセスメント(LCA)は、その包括的視点を提供する有力な手法であり、本記事で述べたように多くの先進企業が既に取り入れ始めています。

自社でもまずはLCA的な考え方で現状の環境負荷を見える化し、ホットスポットを特定して対策を講じることが重要です。

その際、当社の各種ソリューション(素材転換、リサイクルシステム構築、物流改善など)を活用すれば、具体的な施策を定量的なデータに基づいて選定・導入 することができます。

環境省も企業が自社事業をLCAで評価できるようガイドラインを公表しており、今後は中小企業も含めLCA実践が求められるでしょう。

自社製品の環境ラベル取得やサプライチェーン排出量報告など、LCAの成果を社外へ発信することでステークホルダーからの信頼獲得やブランド強化にもつながります。

ぜひ本記事を参考に、ライフサイクル全体を見据えた環境対応計画を策定し、次の一手を踏み出してください。

環境対応の強化は企業価値向上とリスク低減に直結する投資でもあります。

本記事でご紹介した、バイオプラスチック、かみのいとOJO⁺、PFASフリー耐油紙、クローズドリサイクル、物流効率化(スリーブボックス)などの環境対応素材・施策は、実際に触れてみるとその質感や性能が直感的に理解できます。

この機会に「Green Products & Solutions Catalog」サンプルキットをご請求いただき、各素材の感触や特徴を手元でご確認ください。

自社の環境戦略に即した比較・選定の判断材料に、ぜひお役立てください。