服のアップサイクルとは?企業におけるメリットや実例などを紹介

最終更新日:2025/07/09

大量生産・大量廃棄が常態化するファッション業界では、環境負荷の軽減が大きな課題となっています。

解決策の一つとして注目されているのが「衣類アップサイクル」です。

近年、多くの企業が衣類アップサイクルを取り入れ、持続可能なビジネスモデルを構築しています。

本記事では、アップサイクルのメリットや課題、実際の企業事例を紹介し、企業がどのように取り組めるのかを解説します。

サステナブルファッションとは

サステナブルファッションとは、衣服の生産から着用、廃棄に至るすべてのプロセスにおいて、環境や社会、人々に配慮し、持続可能なファッションのあり方を目指す取り組みです。

環境省の定義によると、「衣服の生産から着用、廃棄に至るプロセスにおいて、将来にわたり持続可能であることを目指し、生態系を含む地球環境や関わる人・社会に配慮した取り組み」とされています。

具体的には、次のような取り組みがサステナブルファッションです。

- 環境負荷の少ない素材の使用や製造時のエネルギー削減

- フェアトレードを通じた労働環境の改善

- リサイクルやアップサイクルの促進など

消費者の行動も重要であり、長く愛用できる服を選び、適切にリサイクルすることで、より持続可能な社会の実現に貢献できます。

サステナブルファッションが求められる背景

サステナブルファッションは、近年、特に注目されている取り組みの一つです。

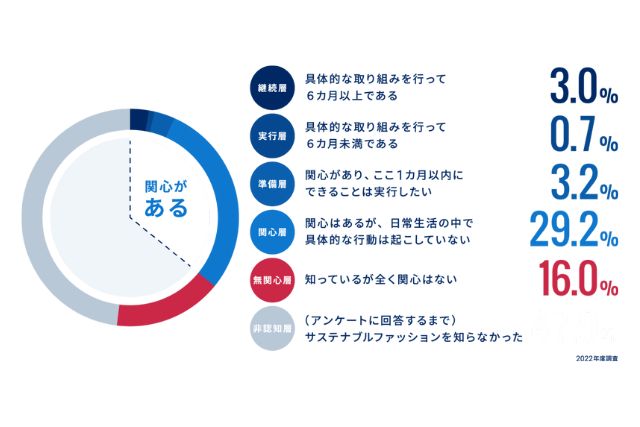

環境省によれば、約4割の人がサステナブルファッションに関心を寄せています。

出典:環境省

サステナブルファッションが求められる理由は、「環境問題」と「労働問題」にあります。

ここではそれぞれ詳しく解説します。

環境問題

衣料品の大量生産・大量消費は、資源の枯渇や廃棄物の増加を招く大きな要因です。

特に、合成繊維の使用は深刻な環境負荷を伴います。

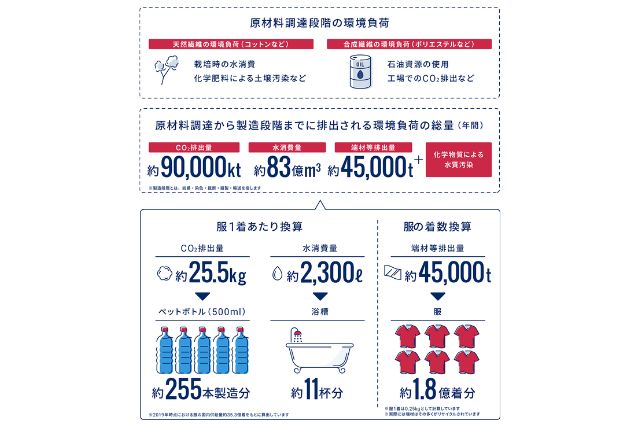

環境省によれば、服1着を製造するまでに発生するCO2は、ペットボトル255本分です。

出典:環境省

製造過程で大量の二酸化炭素を排出するだけでなく、洗濯時にはマイクロプラスチックが流出し、水質汚染を引き起こします。

さらに、染色や加工の際に用いられる化学物質は、川や海へ流れ込み、生態系に悪影響を及ぼすことが指摘されています。

このような環境負荷を軽減するためには、持続可能な素材の採用や製造プロセスの見直しが不可欠です。

労働問題

ファッション産業におけるもう一つの重要な課題が労働問題です。

発展途上国の縫製工場では、低賃金・長時間労働が常態化しており、安全基準が十分に整備されていない場合も少なくありません。

多くの労働者が過酷な環境に置かれ、人権侵害が助長されているのが現状です。

労働問題を改善するためには、労働者の権利保護や公正な賃金の支払い、安全な労働環境の確保が不可欠です。

具体的には、企業はサプライチェーン全体の透明性を高め、倫理的な生産体制を構築しなければなりません。

このようにファッション産業は社会的責任を果たし、持続可能な未来に貢献することが期待されています。

サステナブルファッションの解決策

上述した「問題」を解決するために企業ができることは、主に「天然素材の活用」と「衣類アップサイクル」です。

ここでは、それぞれの解決策を具体的に紹介します。

解決策①天然素材の活用

環境問題の解決に向けて、企業に求められるのが天然素材の積極的な活用です。

従来の合成繊維は、石油を多く使うため、製造時に二酸化炭素を排出してしまっていました。

さらに、廃棄後の分解にも時間がかかるため、環境への負担が大きいとされています。

一方、オーガニックコットンなどの天然素材は、化学肥料や農薬をほとんど使わずに栽培されるため、土壌や水の汚染を抑えることができます。

また、麻や竹などの天然繊維は、成長が早く、水の使用量も少ないため、持続可能な素材として注目されています。

サステナブルファッションについての詳細な説明はこちら

サステナブルファッションとはなにか

アパレル業界を中心に環境配慮を考える

地球環境や社会に対する様々な影響が懸念されています。 このような問題の解決に注目されているのが「サステナブルファッション」です。...

解決策②衣類アップサイクル

アップサイクルとは、廃棄予定の衣類や生地を新たな製品へと生まれ変わらせ、価値を高める取り組みです。

例えば、売れ残った衣料品や生産時の端材を活用し、バッグやインテリア用品、アクセサリーなどに加工することで、新たな市場を開拓します。

「一点もの」や「環境配慮型製品」に関心を寄せる消費者にアプローチできるため、新たなビジネスチャンスを生む可能性があります。

アップサイクルとはなにか

具体事例も併せてご紹介

アップサイクルとはどのようなことを指すのか、実例としてご紹介していきます。...

衣類アップサイクルとは

衣類アップサイクルとはなにか、より詳しく説明するために、ここでは「リメイク」「リサイクル」との違いを紹介します。

使用済み衣類を資源として再利用

衣類アップサイクルとは

焼却処理をおこなう数量を減少させる取り組みとしてアップサイクルをご紹介します。...

リメイクとの違い

リメイクとは、既存の衣類に装飾やアレンジを加えることです。

再利用を目指すもので、価値の向上は必須ではありません。

例えば、古着に刺繍を施したり、Tシャツをカットしてデザインを変えたりするのがリメイクの一例です。

アップサイクルは、単なるアレンジではなく、元の製品を解体・再構築し、新たなデザインの高品質なアイテムへ生まれ変わらせます。

従来の衣類よりも高い価値を生み出し、新たな商品カテゴリーとして市場に投入することが可能です。

リサイクルとの違い

リサイクルとは、不要になった衣類を原料や素材に戻し、再び新しい製品を作るプロセスを指します。

例えば、古い衣類を繊維として再生し、新たな布地を製造するのがリサイクルです。

アップサイクルは、素材をそのまま活かして新たな製品へ生まれ変わらせます。

例えば、古着を解体し、バッグやインテリア用品へと再加工することがアップサイクルです。

衣類アップサイクルのメリット

衣類アップサイクルには、環境負荷の低減に貢献するだけでなく、新たなビジネスチャンスを創出し、ブランド価値を向上させる大きなメリットがあります。

ここでは、衣類アップサイクルを導入することで得られる具体的なメリットを紹介します。

環境負荷の軽減

衣類アップサイクルのメリットは、環境負荷を大幅に軽減できる点です。

不要になった衣類や生地を再利用することで、焼却や埋め立て処分の必要がなくなり、廃棄物の量を削減できます。

特に、焼却時に発生する二酸化炭素(CO₂)の排出量を抑制できるため、企業のカーボンフットプリント削減にも貢献します。

また、既存の資源を活用するため、資源消費を削減することが可能です。

企業がアップサイクルを取り入れることで、環境に優しい製造プロセスを確立し、持続可能な社会の実現に貢献できるでしょう。

ビジネスの多角化や競争力の強化

衣類アップサイクルは、新たな市場やビジネスモデルを開拓するチャンスです。

衣類を再利用するだけでなく、異なる製品へと生まれ変わらせることで、多角的な事業展開が可能です。

例えば、使用済みの衣類をペレット化することで、プラスチック製品の代替素材として活用できます。

このように、アップサイクルを通じて新たな商品やサービスを開発することで、従来のファッション市場とは異なる業界への参入が期待できます。

また、環境に配慮した取り組みを進めることで、消費者の関心を引きつけ、競争優位性を確立できるでしょう。

ブランド価値の向上

アップサイクルの導入は、企業のブランド価値を向上させる大きな要因となります。

環境問題やサステナビリティに対する関心が高まる中、持続可能な取り組みを進める企業は、消費者や投資家から評価を得やすくなっています。

特に、企業の社会的責任(CSR)活動の一環としてアップサイクルを推進することは、企業の環境配慮姿勢を示し、ブランドイメージの向上につながるでしょう。

さらに、アップサイクル製品の展開によって、環境意識の高い顧客の獲得にもつながります。

結果として、市場での競争優位性を確立したうえで、長期的なブランドの成長を実現できるでしょう。

衣類アップサイクルの課題点

衣類アップサイクルは多くのメリットをもたらしますが、ビジネスとして展開するうえではさまざまな課題も存在します。

ここでは、衣類アップサイクルにおける具体的な課題について解説します。

製品の大量生産や品質管理が難しい

アップサイクルの材料は、供給量や品質が一定ではありません。

新品の生地とは異なり、色や素材、傷み具合が異なるため、製品の均一な品質を保つことが難しくなります。

また、素材の状態によっては使用できる布地が限られることもあり、安定した生産計画を立てるのが困難です。

企業がアップサイクルを事業として確立するためには、素材の選定基準や加工技術の開発が求められます。

さらに、仕入れから生産までを標準化し、品質の安定性を確保する管理体制の構築が必要です。

通常の製品開発よりも時間がかかる

従来の場合、決められたデザインに基づいて規格化された素材を使用できます。

アップサイクルの場合、廃材の種類や状態に応じて個別に対応しなければなりません。

そのため、素材の選定からデザインの工夫、加工技術の開発に至るまで、多くの時間を要します。

また、廃材の特性を生かしながら新たな価値を付加するためには、専門的なデザインや高度な加工技術が必要です。

衣類アップサイクルの企業事例

衣類のアップサイクルは、環境負荷の軽減や資源の有効活用を目指す取り組みとして、多くの企業が注目しています。

ここでは具体的な企業事例をご紹介します。

UNIQLOの取り組み:RE.UNIQLO STUDIO

ユニクロは、持続可能な社会の実現に向けて「RE.UNIQLO STUDIO」を展開しています。

「RE.UNIQLO STUDIO」では、顧客が持ち込んだユニクロ製品のリペア(修理)やリメイク(再加工)を行い、愛着のある服を長く着続けられるようサポートしています。

具体的なサービスとして、傷んだ箇所の修理や、新たなデザインへのリメイクなどがあります。

さらに、着用しなくなった服の回収を行い、必要とする人々への寄贈やリサイクル素材としての再利用も推進しています。

参考:UNIQLO|UNIQLO Sustainability / THE POWER OF CLOTHING

参考:UNIQLO|RE.UNIQLOスタジオ

倉敷紡績株式会社(クラボウ)の取り組み:L∞PLUS

倉敷紡績株式会社は、デニム製造時に生じる裁断くずを再利用するアップサイクルシステム「L∞PLUS」を導入しています。

具体的には、ジーンズメーカーのエドウインと連携し、製造過程で発生する裁断くずを自社工場で新たな糸として再生しています。

再生された糸は、協力工場で染色や織布、加工を経て、新たな製品として生まれ変わり、国内外のブランドへ提供されています。

参考:環境省|デニム裁断屑を再利用したアップサイクルへの取組事例

URBAN RESEARCHの取り組み:commpost

アーバンリサーチは、異業種協働による廃棄衣料のアップサイクルプロジェクト「commpost」を展開しています。

「commpost」では、「Colour Recycle System」を採用しています。

「Colour Recycle System」とは、分別が難しい廃棄繊維を色で分け、付加価値のある素材や製品に再生するという取り組みです。

具体的な製品として、マルチパーパスバッグやティッシュボックス、iPhoneケースなど、日常使いできるアイテムを展開しています。

さらに、製品の生産過程では、NPO法人と協働し、障がい者や地域住民の雇用創出にも寄与しています。

参考: URBAN RESEARCH|commpost (コンポスト) | SPECIAL

衣類アップサイクルならKPP

衣類の大量生産・大量廃棄が環境問題として深刻化する中、企業に求められているのが「衣類アップサイクル」です。

不要になった衣類を新たな価値のある製品に生まれ変わらせることで、廃棄物の削減や資源の有効活用が可能になります。

ユニクロの「RE.UNIQLO STUDIO」、倉敷紡績の「L∞PLUS」、アーバンリサーチの「commpost」など、多くの企業がアップサイクルを活用したサステナブルな取り組みを進めています。

アップサイクルの導入は、環境負荷の低減だけでなく、ブランド価値の向上や新たな市場開拓にもつながります。

しかし、大量生産や品質管理の難しさといった課題もあるため、適切な仕組みづくりが重要です。

衣類アップサイクルについては、こちらでも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。